動脈疾患を疑ったときの簡単な診察、診断方法

触診の方法

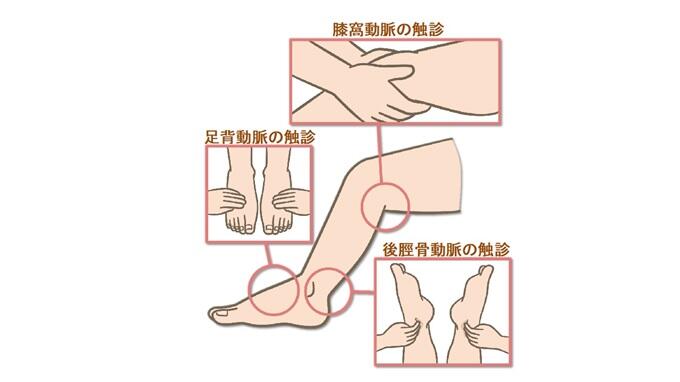

下肢の脈はそれぞれ4箇所で触知が可能です。総大腿動脈、膝窩動脈、後脛骨動脈、足背動脈です。膝窩動脈は膝裏を両手で支えるようにすると触知しやすくなります。足背動脈は解剖学的変異があり触知できにくいこともありますが、後脛骨動脈は触れやすいことが多いです。足部の動脈が触知できようであれば動脈疾患の可能性は低いと判断できます。

下肢動脈疾患が疑われる時の触知のポイントは、まず、上肢の動脈の拍動も確認しておくことです。左鎖骨下動脈狭窄はそれほど稀な病態ではありません。両側の橈骨動脈の拍動をまず確認しましょう。ついで、両側大腿動脈、両側膝窩動脈、両側足部動脈の拍動を確認します。自己の動脈拍動を患者の拍動と間違えないようにすることも重要です。大腿動脈は両側同時に触診すると左右の比較がしやすいです。膝窩動脈は膝窩部を両手で支えるようにして触診します。足部は両手で足背と内顆を同時に触診すると良いです。

下肢の色調変化について

両下腿や足部が紫色になって、チアノーゼか!と疑った場合には、一度下肢を挙上し足部をマッサージしてみると良いです。よくあるのが高齢者で体動低下、長時間の座位などでうっ血している場合です。うっ血の場合は即座に色調が改善しますので試してみてください。ABPIについて

Ankle Brachial Pressure Indexの略です。下腿にて測定した血圧を上腕で測定した血圧で割った比の値です。通常は下肢の血圧が上肢より高く測定されるので1.0を超えることになります。一般的に0.8を下回ると間欠性跛行などの症状が認められます。また、動脈病変があると安静時では正常でも運動負荷後の数値の低下が認められることもあります。