胃がん

がんの深さ・大きさ・顕微鏡所見から治療方針を立てます。早期がんのうち、リンパ節転移の危険性が1%以下とされる症例(顕微鏡所見が分化型のがん、潰瘍の傷跡がない、など)に対しては内視鏡を用いた粘膜剥離(ESD)を行います。

内視鏡治療で完治しない胃がんに対しては腹腔鏡下胃切除、ロボット支援下胃切除を行いますが、心臓や肺に高度な障害がある症例に対しては開腹胃切除を行っています。

リンパ節転移が高度な進行がんには審査腹腔鏡を行い、化学療法(抗がん剤治療)を2コース行ってから手術を行っています。

他臓器への転移・腹膜播種など病期(ステージ)がIVの場合には、消化器内科で化学療法(抗がん剤治療)、緩和医療などを行います。

ロボット支援下胃切除術について

基本的に手術可能な胃癌全例に対してロボット支援下手術を行っています。当院で進行胃癌に対しても腹腔鏡下手術(D2郭清)を行っており、ロボット支援下手術も同様の適応としています。最新のテクノロジーによって患者さんに優しい低侵襲治療を提供しています。

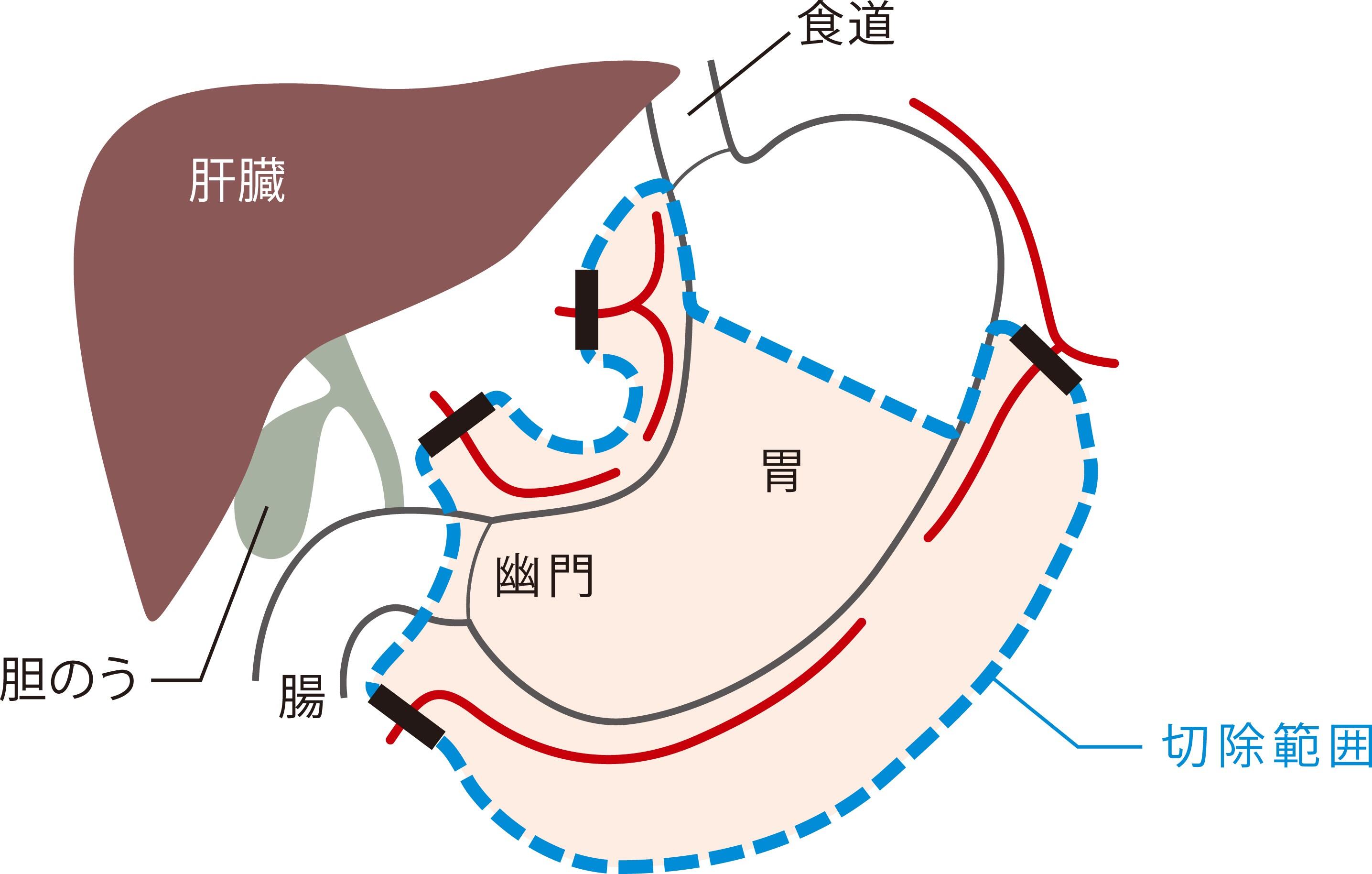

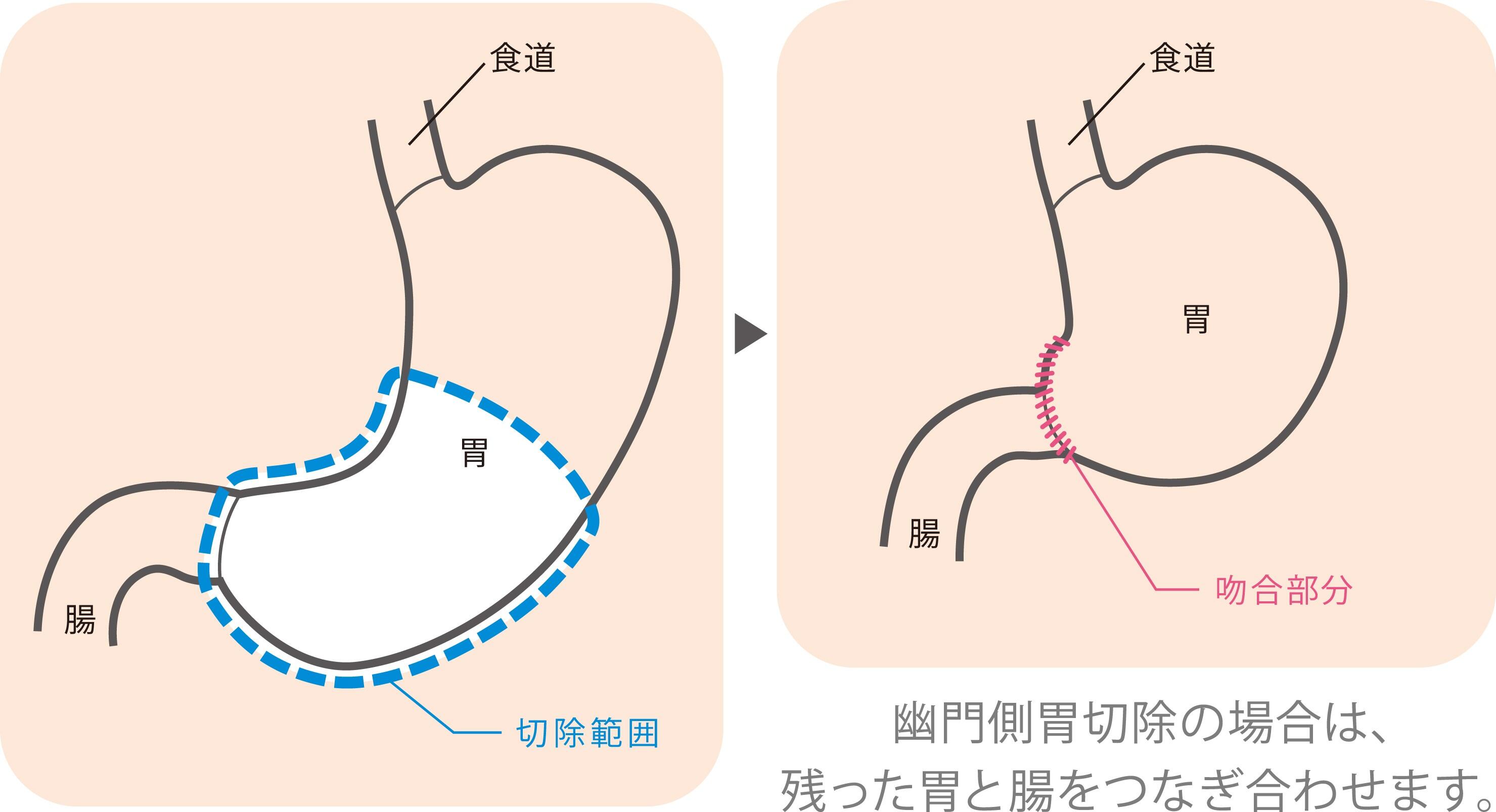

幽門側胃切除術(※幽門とは、胃の出口のこと。)

胃がん手術の最も多い症例で、胃の広い範囲 と胃の周りのリンパ節・胃に流れ込む血管に沿ったリンパ節を取り除く手術です。

手術後、胃の大きさは約 1 / 3 ~ 1/ 4 程度になります。取った後の胃と腸をつなぐ方法は、患者さんによって異なります。

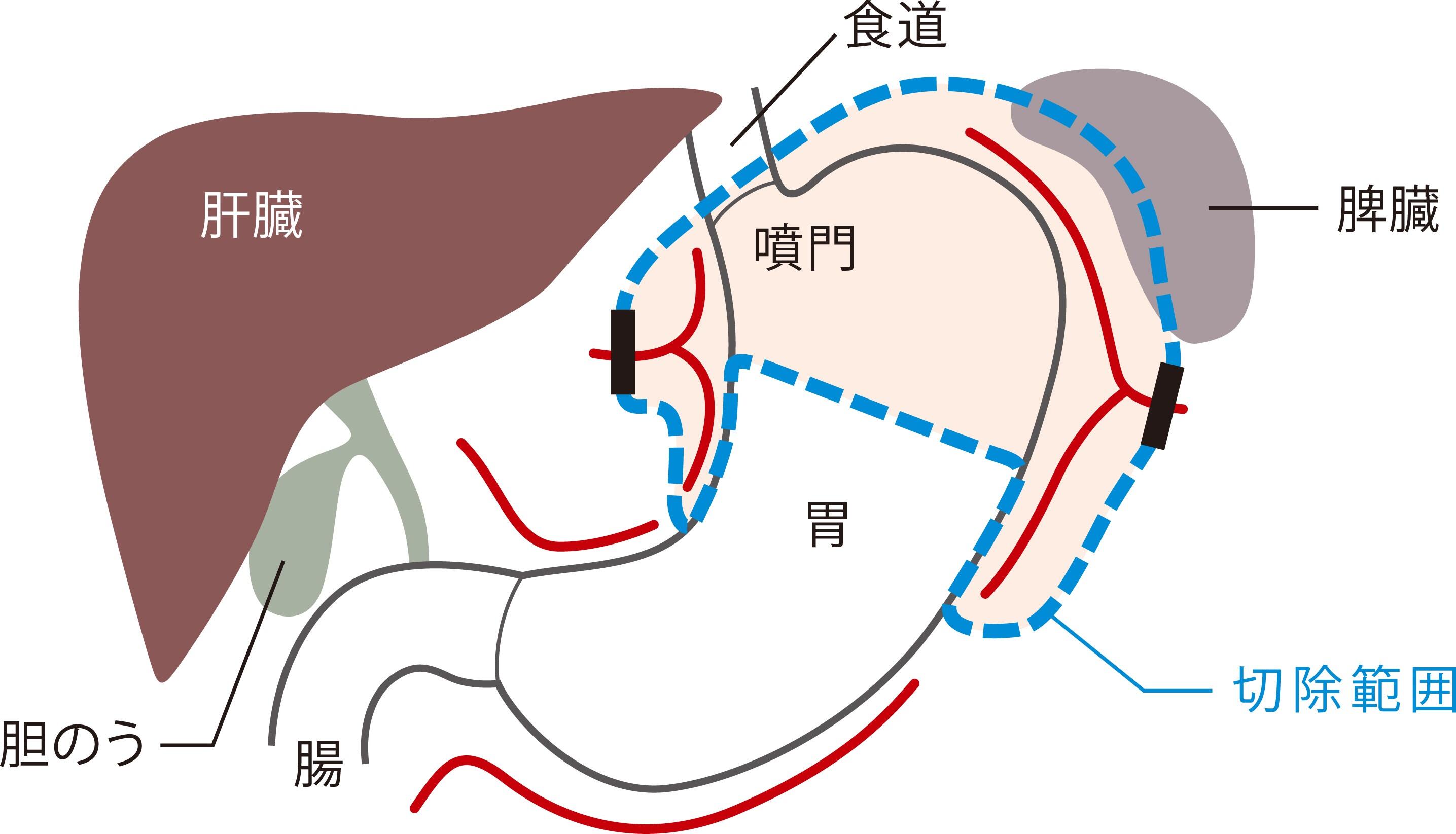

噴門側胃切除術(※噴門とは、胃の入り口のこと。)

胃の入り口近くに病変が存在する場合に行う手術です。病変を取った後の食道と胃や腸をつなぐ方法は、患者さんにより異なりますが、腸からの液の逆流を防ぐ処置を行います。

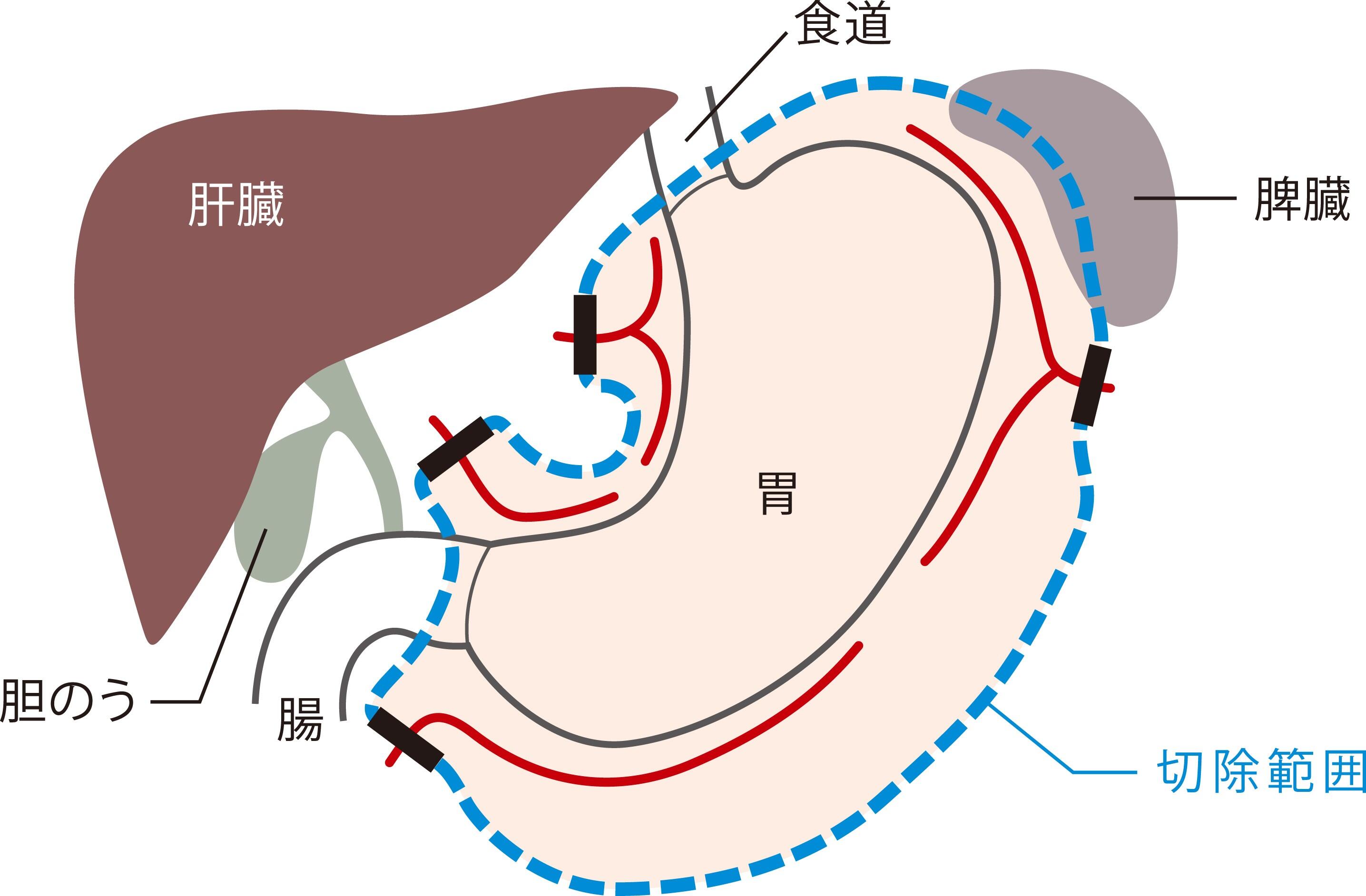

胃全摘術

病変の大きさやがん細胞の場所により、幽門側切除、唄門側切除では不十分な場合に行われる手術です。

周囲のリンパ節、脂肪を含めて胃をすべて切除します。症状によっては、牌臓も切除する場合があります。胃を切除した後、腸を切って持ち上げ、食道とつなぎます。

体腔内吻合

外科手術で切り離した胃と腸を体内でつなぎ合わせること。

『ダビンチ』では、つなぎ合わせる部分を、拡大した3 D画像で確認しながら吻合できるため、正確で安全な処置が行えます。

『ダビンチ』による胃がん手術のメリット

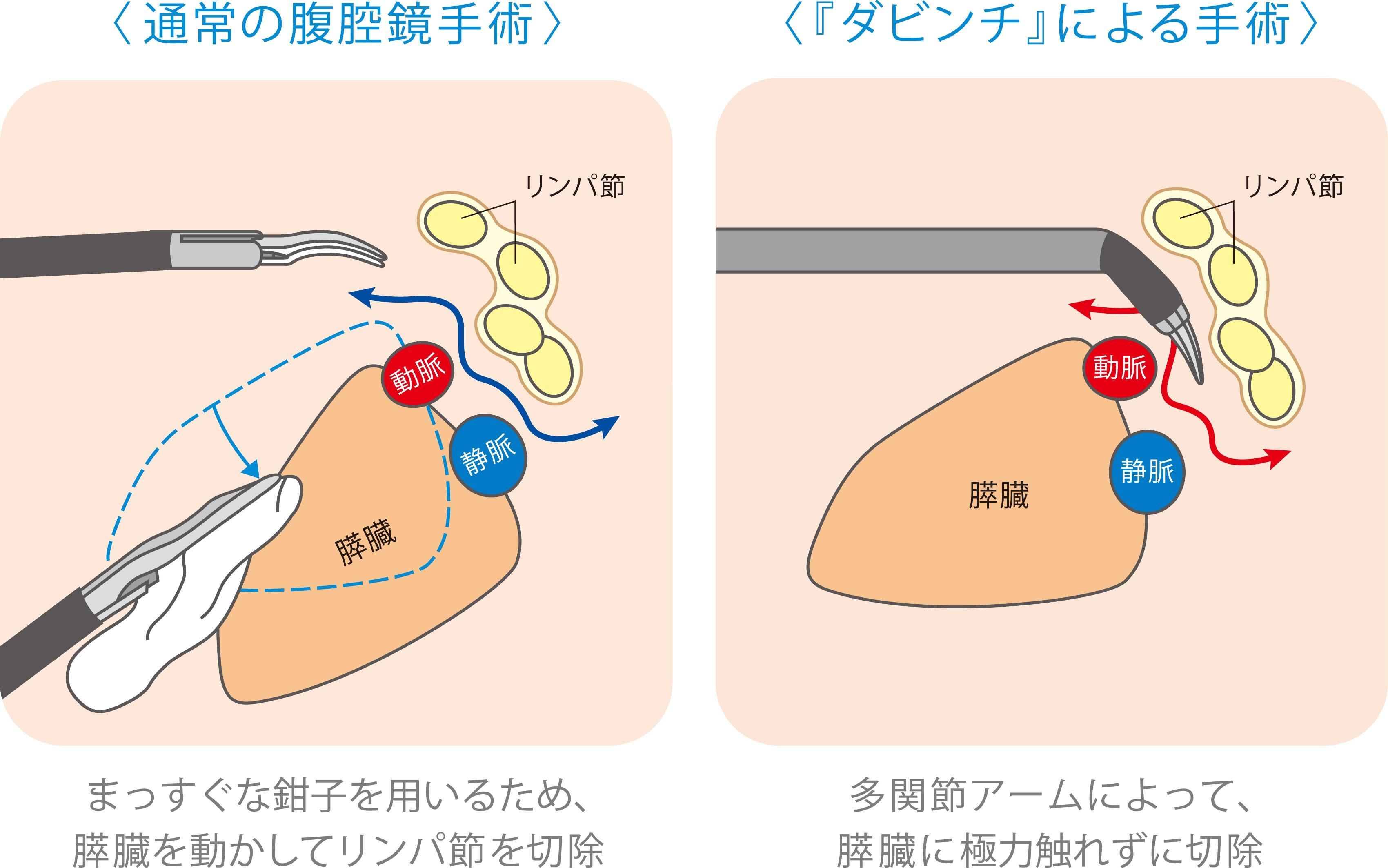

鏡視下による胃がん手術で難しいとされている「体腔内吻合」や「膵上縁リンパ節郭清」などの処置も、『ダビンチ』を使用することにより、安全で正確に行えるため、合併症や再発のリスク軽減が期待できます。膵上縁リンパ節郭清

胃に隣接した膵臓の上部にあるリンパ節を切除すること。がん細胞が転移しているリンパ節を予防的に切除し、腫瘍の取り残しをできる限り減らそうとして行う処置です。通常の腹腔鏡手術では、関節のない、まっすぐな鉗子を使用するため、膵臓を動かしてリンパ節を切除しますが、『ダビンチ』は手ブレのない多関節ロボットアームによって、膵臓への負荷を軽減。膵臓を傷つける危険性も低くなります。

2014年10月から2017年1月まで行われた先進医療B(多施設共同前向き研究:患者数326人)の結果では、術後短期合併症が通常腹腔鏡手術の6.4%からロボット支援下手術では2.45%と半分以下となり、特に膵液漏(消化液が漏れて膿のたまりを作る合併症)や縫合不全(つないだ消化管がほつれ、内容物が漏れる合併症)といった死に至る可能性のある合併症を大きく減らしました。

消化器外科ロボット支援下手術担当医の前職である藤田医科大学においては前述の先進医療での患者数は94人と最も多く行われ、自費診療による手術も含めると日本で最も多くの経験を有する施設となっています。

今後は医療機器の進歩とともにロボット支援下手術が広く行われていくことは間違いなく、立川病院にて安全性が証明された最先端の手術を提供していきます。

Q ロボットが自動で手術するのですか?

『ダビンチ』は、操作する人がいないと動きませんし、勝手に動きだすこともありません。 操作するのは、所定の訓練を受けた認定医です。医師の技術を補助するのが、ロボットとお考えください。

Q 安全性は?

ロボット支援手術は十分な訓練を経て認定を受けた医師のみが行うことができ、器械自体にも正常な動作を維持する機能が数多く備わっています。手術に携わるスタッフも訓練を積み、徹底した安全管理の元に行われます。

しかしながら、 ロボット支援手術に限らず、全ての手術にはリスクが伴いますので、事前に十分に医師の説明を受けてください。

Q 入院期間は?

手術の部位や範囲によって異なりますが、従来の開腹手術と比べると短くなる傾向があります。傷口が小さいため回復が早く、多くの患者さんの術後経過は良好です。

Q かかる費用は?

疾患により費用は異なりますが、健康保険を適用できる可能性が高く、高額療養費制度A 疾患により費用は異なりますが、健康保険を適用できる可能性が高く、高額療養費制度 も利用できます。詳しくは、主治医におたずねください。

ロボット支援手術のリスクと注意事項

患者さんそれぞれの病状や健康状態により、大きく異なります。詳しくは、主治医から話をお聞きください。読み上げ音声1 ※上記テキストの読み上げ音声が再生されます。

この音声は動画制作会社VIDWEBのボイスゲートを利用しています読み上げ音声2 ※上記テキストの読み上げ音声が再生されます。

この音声は動画制作会社VIDWEBのボイスゲートを利用しています